В нескольких словах

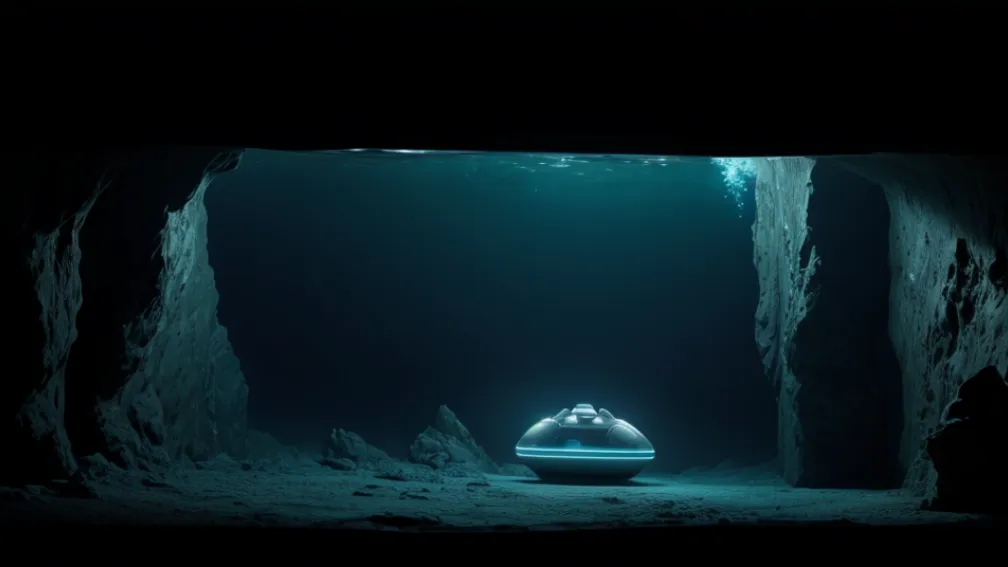

Согласно новому исследованию, человечество визуально задокументировало лишь ничтожную долю — 0,001% — глубоководного дна океана. Этот факт подчеркивает огромное количество неизведанных территорий и ставит вопросы о целесообразности глубоководной добычи ресурсов без достаточных данных.

Согласно новому научному исследованию, человечеством визуально задокументировано всего около 3823 квадратных километров (1470 квадратных миль) глубоководного морского дна, что составляет ничтожные 0,001% от его общей площади. Эта территория лишь немного превышает размер штата Род-Айленд в США.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Science Advances в то время, когда мировые державы активно обсуждают возможность промышленной добычи критически важных минералов с морского дна.

Часть научного сообщества настаивает на том, что о подводном мире известно так мало, что для ответственного перехода к добыче ресурсов необходимы дополнительные глубоководные исследования.

«Дополнительная информация всегда полезна, поскольку она позволяет нам принимать более обоснованные и правильные решения», — отмечает Кэти Крофф Белл, морской биолог и руководитель исследования, основатель некоммерческой организации Ocean Discovery League, занимающейся популяризацией исследования морского дна.

Более глубокое изучение морских глубин критически важно для понимания влияния изменения климата и человеческой деятельности на океаны. Однако исследование также подчеркивает фундаментальную страсть к открытиям, которая движет многими морскими учеными.

«Можно только представить, что скрывается в оставшихся 99,999 процентах», — добавила доктор Белл.

Визуальное документирование морских глубин, начавшееся с глубоководных аппаратов «Триест» в 1958 году и «Алвин» в 1960 году, позволяет биологам открывать новые организмы и наблюдать за их взаимодействием друг с другом и окружающей средой, предоставляя бесценные данные об океанических экосистемах.

Подъем глубоководных организмов на поверхность для изучения представляет собой серьезную проблему. Адаптированные к экстремальному давлению, очень немногие животные, если вообще какие-либо, выживают в этом путешествии. Поэтому фото- и видеоматериалы играют решающую роль.

«Некоторые места обитания невозможно исследовать с корабля, — объясняет Крейг Макклейн, морской биолог из Университета Луизианы, не участвовавший в исследовании. — Туда нужно спускаться на дистанционно управляемых аппаратах (ROV) и проводить работы на месте».

Визуализация морского дна полезна и для геологов. До появления подводных аппаратов и обитаемых батискафов исследователи использовали более примитивные методы: сбрасывали с корабля большой черпак, тащили его по дну, поднимали наверх и изучали содержимое.

«У них была просто груда камней без контекста, и они пытались в этом разобраться, — говорит Эмили Чин, геолог из Института океанографии Скриппса, не участвовавшая в новом исследовании. — Это похоже на тех, кто изучает метеориты, пытаясь понять процессы на другой планете».

Изучение обнажений скал на морском дне по фото и видео позволило ученым узнать, как работают фундаментальные геологические процессы Земли. Это также помогает компаниям оценивать потенциальные участки для добычи полезных ископаемых, нефти и газа.

Однако достижение морского дна требует значительных финансовых и временных затрат. Исследование одного квадратного километра глубоководного дна может стоить от 2 до 20 миллионов долларов, по оценке доктора Белл. Подготовка к погружениям может занимать годы, а ошибка может случиться за несколько часов. И даже в процессе погружения работы идут медленно. Дистанционно управляемый аппарат, соединенный кабелем с кораблем, имеет ограниченный радиус действия, движется очень медленно, а смена позиции корабля трудоемка.

Учитывая все эти препятствия, доктор Белл задалась вопросом, сколько морского дна мы уже увидели и сколько еще предстоит исследовать.

Кэти Белл и ее коллеги собрали данные о более чем 43 000 глубоководных погружений и оценили объем собранных фото- и видеоматериалов, определив площадь задокументированного морского дна.

В совокупности они подсчитали, что было снято и задокументировано от 2130 до 3823 квадратных километров глубоководного дна. Это соответствует примерно 0,001 процента от всей его площади.

«Я знала, что эта цифра будет мала, но не была уверена, что она окажется настолько мала, — прокомментировала доктор Белл. — Мы занимаемся этим почти 70 лет».

Исследование не учитывало коммерческие и военные погружения с непубличными данными. Даже если бы они увеличили задокументированную площадь на порядок, «я не думаю, что это существенно изменило бы ситуацию», — считает доктор Белл.

Многое из того, что глубоководные морские биологи знают о морском дне, основано на этой крошечной части. Ситуация сродни экстраполяции информации с территории меньше Хьюстона на все сухопутные поверхности Земли, отмечают авторы.

Исследование также показало, что 99,7% всех глубоководных погружений были проведены странами с высоким уровнем дохода, при этом лидировали США, Япония и Новая Зеландия. Большинство погружений проходило в пределах 200 морских миль от этих трех стран. Это означает, что исследования проводятся небольшой группой стран, что потенциально может искажать предмет и географию исследований, считают авторы.

«В мире много людей с экспертизой в области глубоководных исследований, — сказала доктор Белл. — У них просто нет инструментов для проведения тех исследований и исследований, которые они хотят проводить».

Погружения, как правило, проводятся в одних и тех же районах, таких как Марианская впадина или Каньон Монтерей, или нацелены на одни и те же объекты интереса, например, гидротермальные источники, говорится в исследовании. С 1980-х годов большинство глубоководных погружений проводятся в более мелководных, прибрежных районах. Это оставляет многие участки глубоководного моря неисследованными.

«Это исследование дает хорошую оценку текущего положения дел и, буквально, указывает, куда нам нужно двигаться в глубоководном море», — заключил доктор Макклейн.